L’objet de ces lignes est de fournir à chacune et chacun quelques outils visuels d’identification des différents types d’ivoire, matières dures animales travaillées par l’homme à peu près partout sur Terre depuis des dizaines de milliers d‘années.

La méthode d’identification proposée repose sur 2 principes :

1 – L’observation de la structure de la matière et de son aspect de surface

2 – L’appréciation de la forme de l’objet sculpté et de ses dimensions

Le mot « ivoire » s’applique, dans le langage courant, aux défenses d’éléphants. Cependant, la structure chimique des dents et défenses de tous les mammifères est la même, et seule la dimension du produit brut varie, dans des proportions il est vrai considérables. Une défense d’éléphant d’Afrique peut atteindre 3,50 m, alors qu’une dent de dauphin ne mesure que quelques millimètres, mais les deux ont été utilisées.

Tous les ivoires sont majoritairement constitués de dentine, d’une couche externe de cément et d’un émail à l’extrémité, qui s’use sans être remplacé.

Les animaux dont l’ivoire a été les plus exploité pour la confection d’objets sculptés sont :

L’éléphant, le cachalot, le morse et l’hippopotame. On peut ajouter le narval, le dugong et le phacochère mais la quantité d’objets réalisée avec ces ivoires est faible au regard des trois premiers ; ils ne sont donc mentionnés qu’à titre d’information. Le cas des dents de petites dimensions non travaillées (si ce n’est percées) utilisées pour des pendentifs et autres ornements corporels ne sera pas abordé non plus.

Ivoire d’éléphant et de Mammouth

L’ivoire des éléphants provient des deux incisives supérieures modifiées. La cavité pulpaire mesure environ les 2/3 de la longueur totale, ce qui signifie que la partie pleine (la pointe) peut atteindre des dimensions respectables de l’ordre de 1m ou davantage. Une telle quantité de matière a permis de réaliser des objets de taille appréciable comme des christs de 70 cm.

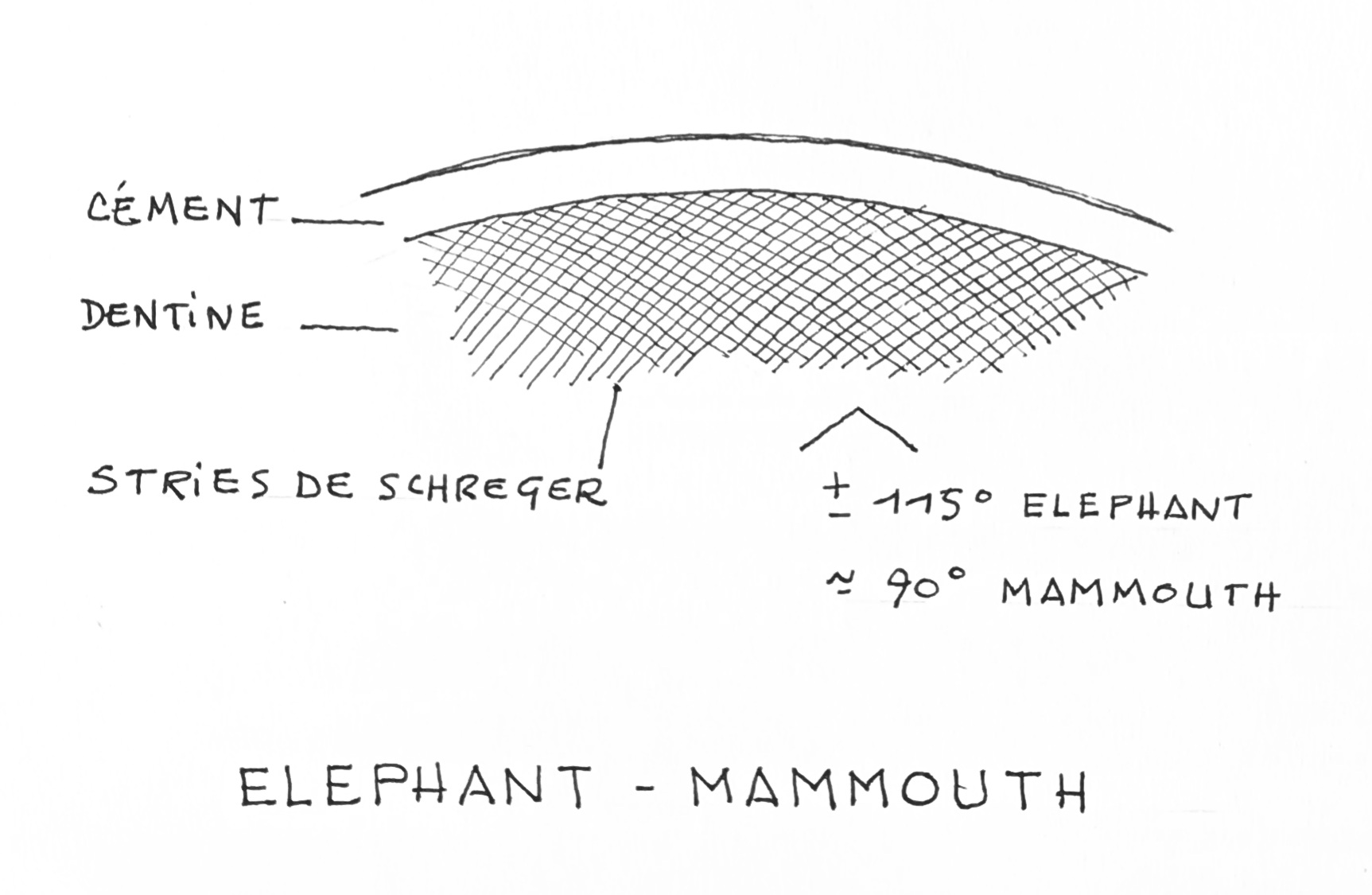

La structure de l’ivoire d’éléphant est caractérisée, en coupe, par la présence de stries de Schreger, du nom de l’anatomiste allemand qui les a décrites en 1800. Il s’agit d’un double réseau de lignes légèrement courbes formant un angle de 115° environ.

Ces stries sont très souvent – mais pas toujours – visibles à un endroit ou un autre des sculptures. Par ailleurs, l’ivoire d’éléphant peut avec le temps se fendiller comme du bois dans un milieu sec, ou au contraire garder son intégrité dans des conditions hygrométriques satisfaisantes (voir les deux christs et le fourreau de kriss).

Au niveau de son aspect de surface, l’ivoire d’éléphant, comme tous les autres ivoires, a la faculté de se polir et ainsi d’offrir un brillance incomparable par rapport à l’os. Il est difficile de mettre en mots ce dernier point, et seule une observation comparative est réellement éclairante à ce niveau.

La patine noire rend la lecture de la structure invisible

La couleur des objets en ivoire est très variable. Elle va du blanc laiteux au brun rouge le plus foncé, selon son usage, son exposition ou non aux UV, et l’onction éventuelle d’une teinte d’origine végétale (noix de bétel, curcuma, huile de coco…)

Certains objets africains comme les ivoires Lega de RDC sont d’une teinte orangée plus ou moins soutenue mais ce fait n’est pas en soit un critère d’identification de la matière.

L’origine géographique de l’objet est un paramètre à manier avec précautions : ce n’est pas parce qu’un objet est asiatique qu’il n’a pas été fait en ivoire d’éléphant d’Afrique, on serait même tenté de dire : au contraire. L’approvisionnement en ivoire africain, par les portugais, des ateliers de Goa sur la côte ouest de l’Inde dès le XVIème en est une preuve parmi d’autres.

L’utilisation de l’ivoire de mammouth par des populations de Sibérie comme les Dolgans peut surprendre de prime abord, mais le réchauffement climatique permet de mettre à jour des gisements de matière encore exploités de nos jours dans une région où le bois est rare.

Très voisin de l’ivoire d’éléphant, il s’en différencie toutefois par des stries de Schreger à 90°, soit moins ouvertes que dans le cas de l’éléphant.

Ivoire de cachalot

En dehors des dents de cétacés gravées par les marins Européens (Scrimshaws) au XIXème s., cet ivoire a principalement été utilisé dans la zone indo-pacifique pour la création de manches d’armes et autres petites sculptures et pendentifs.

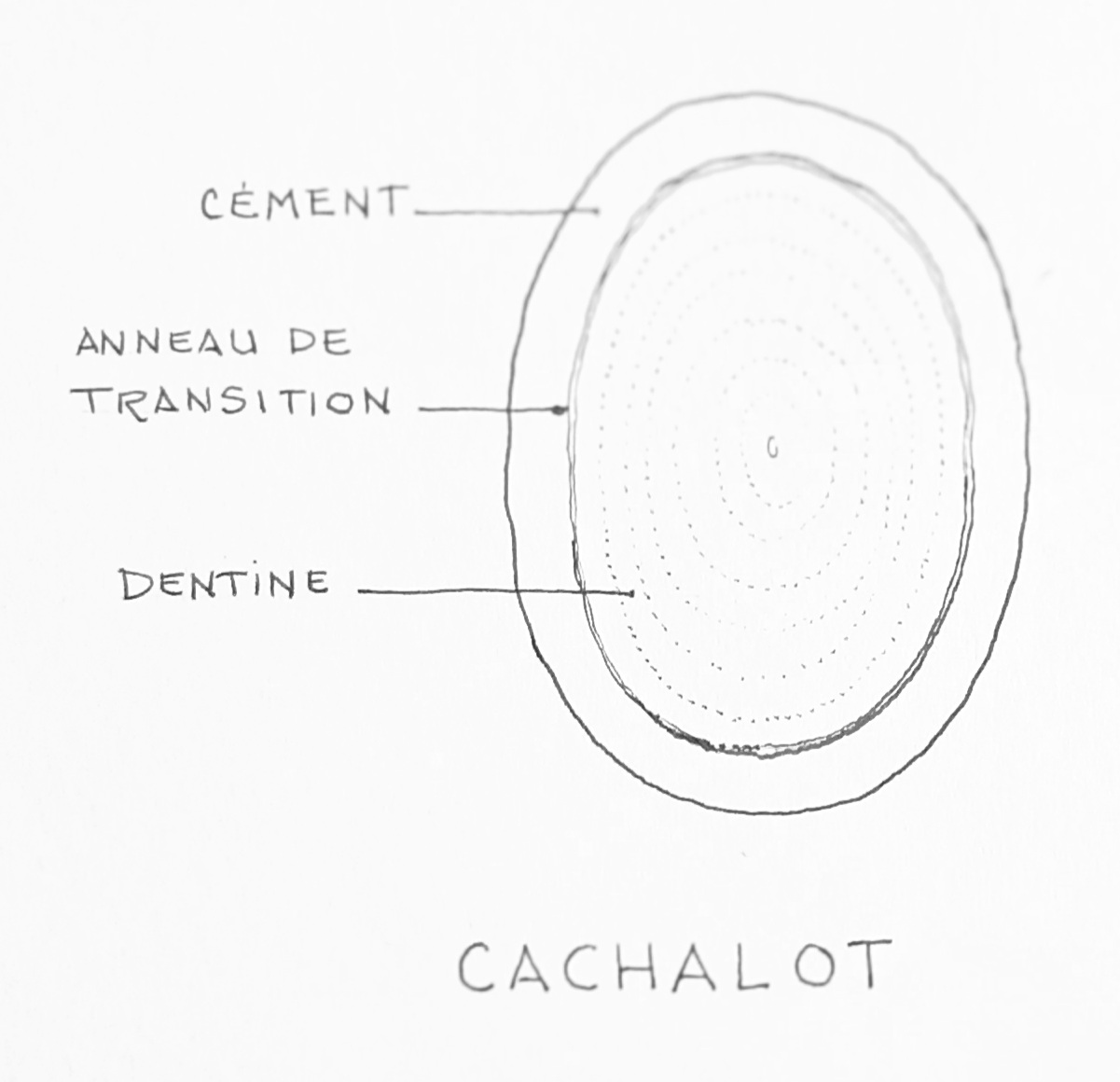

La longueur des dents est d’environ 20 cm, et leur forme est plus ou moins conique incurvée. Une vue en coupe permet de visualiser une structure en anneaux concentriques de la dentine, qui est par ailleurs d’une teinte jaune légèrement ocrée qui contraste avec celle du cément, beaucoup plus claire. Un anneau de transition entre dentine et cément, plus foncé encore que la dentine elle-même, est caractéristique. Toutes ces couches assez différentes les unes des autres sont généralement visibles sur les objets sculptés, ce qui rend l’identification relativement aisée.

Ivoire de morse

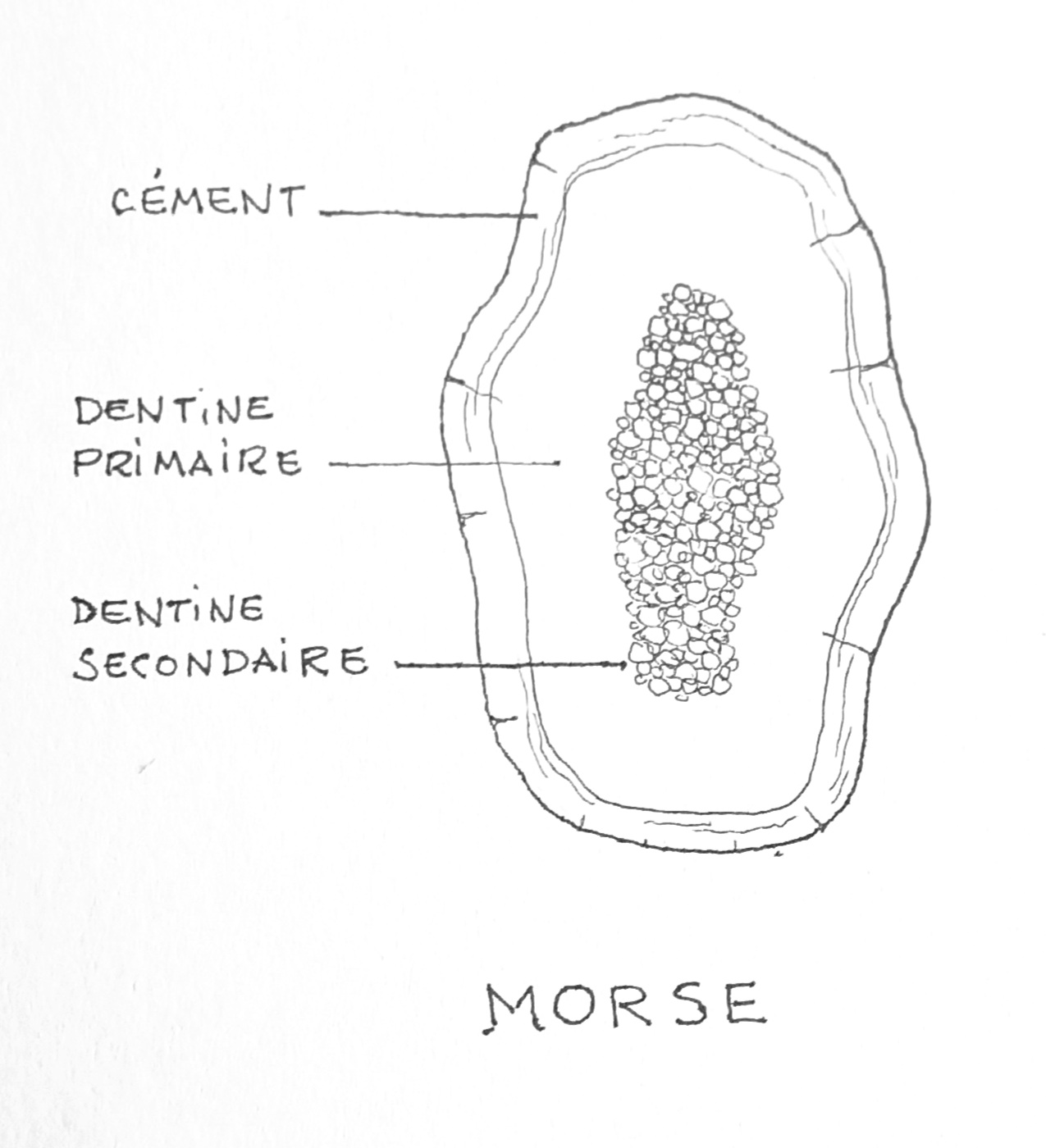

L’ivoire des défenses de morse provient des deux canines supérieures modifiées. La longueur des défenses peut atteindre 1m, pour une section d’un ovale irrégulier de 6×8 cm en moyenne. La surface brute de la défense est plus ou moins cannelée. Mais là encore, c’est la vue en coupe qui donne l’information la plus claire pour une identification sans équivoque. La dentine présente en effet deux structures distinctes : une dentine primaire uniforme en périphérie, et une secondaire au centre présentant un aspect « caillouté » ou « mousseux ». Les sculptures réalisées en ivoire de morse proviennent très souvent de l’aire arctique : pièces de harpons, sculptures miniatures, mais pas seulement. En tant que matériau de valeur destiné à une élite, on le retrouve tant en Asie du Sud-Est pour la réalisation de manches de poignards et sabres, qu’en Europe (dès le Xème siècle) pour la confection de pièces d’échec.

Ivoire d’hippopotame

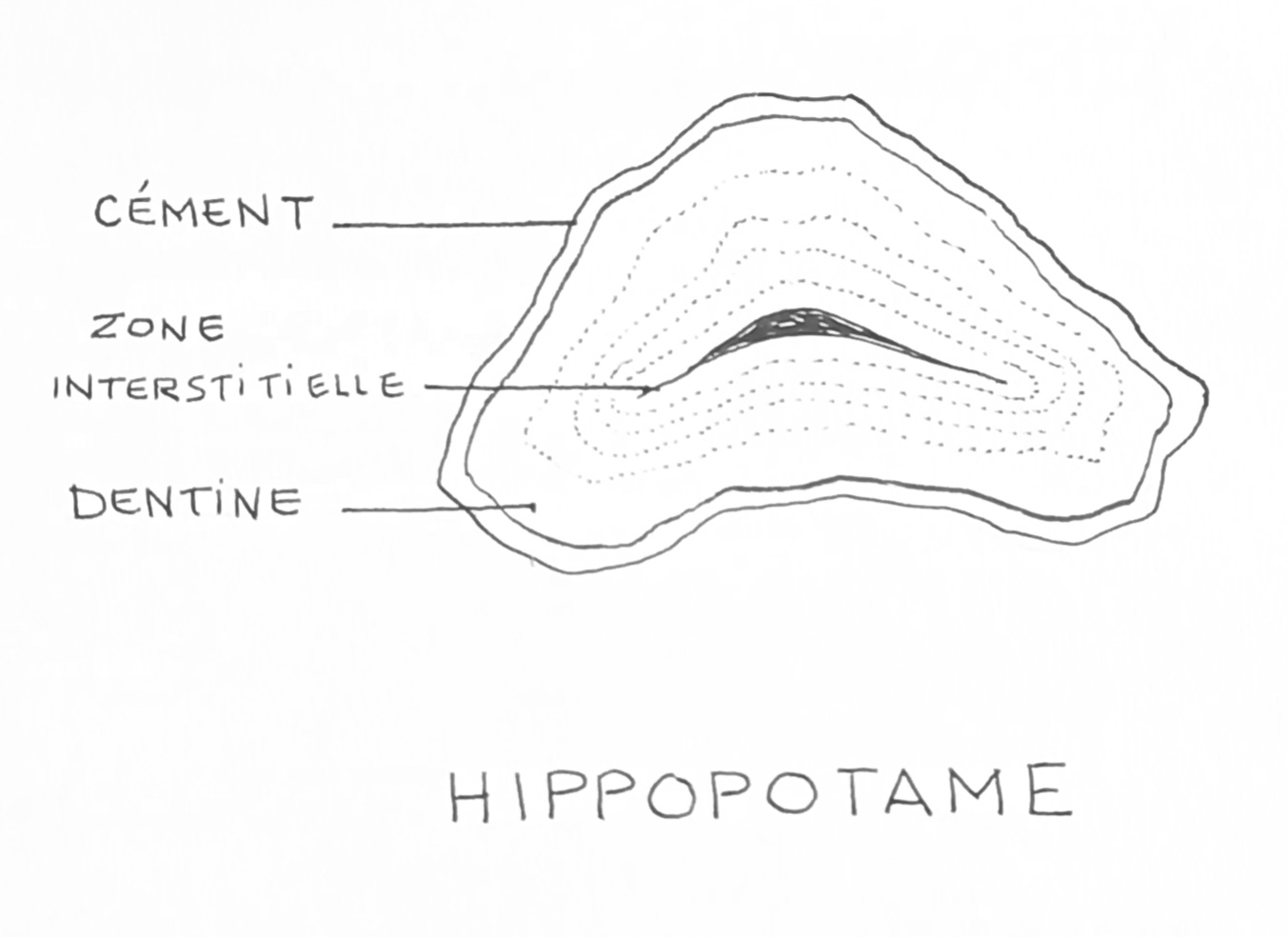

La taille des dents d’hippopotame est extrêmement variable selon leur type ; les canines et incisives peuvent dépasser les 40 cm, et ce sont principalement ces dernières qui sont exploitées. La caractéristique principale de ces dents est la présence, vue en coupe, d’une zone interstitielle en forme de « V » très ouvert. on la retrouve souvent sur les objets comme les manches de kriss indonésiens. Cet espace vide peut être bouché par l’artisan avec la même matière quand il le juge nécessaire.

Cet article est volontairement circonscrit à la description de la structure des ivoires, laquelle permet d’associer tel objet à tel animal. Bien entendu il existe des cas où l’expertise n’est pas si aisée. C’est alors un faisceau de paramètres, connaissance de l’environnement (zone géographique, époque, histoire,…) qui permet d’affiner l’expertise.

Remerciements à Cédric le Dauphin

Photos et dessins de Serge Dubuc

Serge Dubuc, Juillet 2025.